Por Álvaro García Linera

Para Celag.org

“Más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo.”

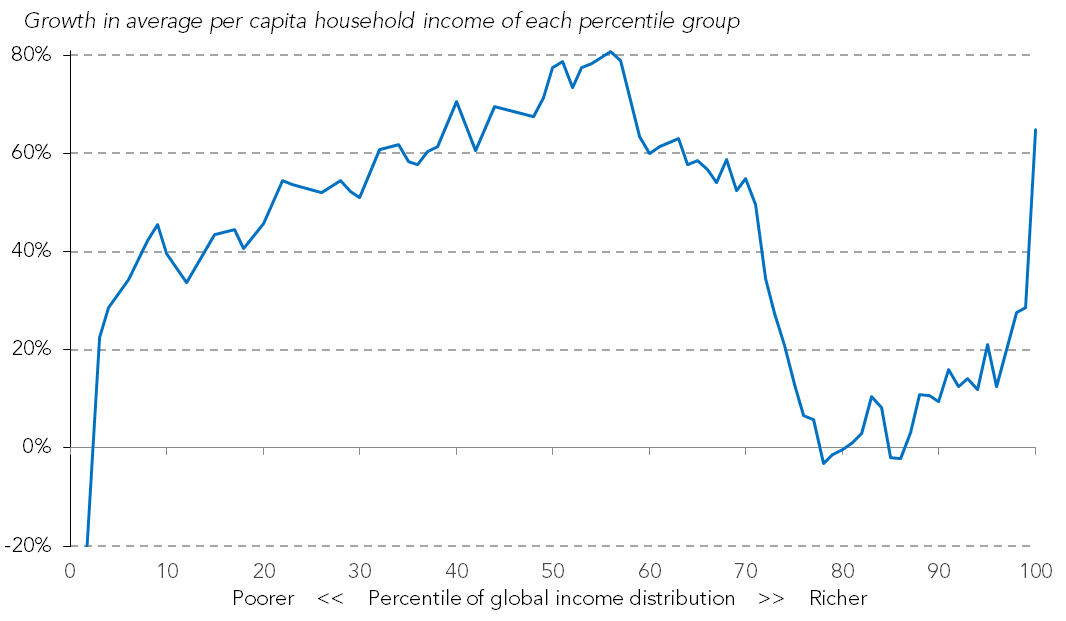

Thomas Piketty en su último libro, Ideología y Capital[1], retoma una gráfica de Milanovic[2] para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarca a las personas del planeta más pobres, han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios” han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el 1% más rico, ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa.

Salvando las diferencias históricas y numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde el año 2006 al 2018 como una “curva de elefante” moderada.

Según el INE, entre el año 2006 y el 2018 el 33% de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 USD/día), pasando de 3,3 a 7 millones. El salario mínimo del país, recibido por la mayoría de los asalariados, subió de 440 Bs. a 2.122 Bs (de 55 a 303 dólares, es decir 550%)[3]. Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la última década – con distintas políticas redistributivas- los ingresos del 40% de la población vulnerable, en promedio 11% anual[4]; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada.

Las clases altas por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en el 2006, a 4001 y 434 en el 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6.700 el 2005 a 29.800 millones el 2018, un 440% más. Ello verifica la trompa de la curva, pero con una diferencia respecto a lo que sucedió nivel mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10% más rico con respecto al 10% más pobre que se redujo de 128 veces a 46[5], fruto de las cargas impositivas a las empresas (Goverment Take gasífero del 80%, bancario del 50% y minero del 35/40 %), por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada.

Lo que falta ahora es saber qué pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales

Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, aunque cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, cuperos, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, exlatifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etc.

A primera vista han tenido un incremento en sus ingresos y en el valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5% anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos en al menos un 11% cada año, los asalariados más pobres lo hicieron en un 500% en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo estableció como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 45.000 Bs. a 15.000; y en 13 años sólo subió a 22.000, es decir, un 46%. Ello llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial.

Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9.500 a 41.000 millones de dólares (un aumento del 430%), las clases medias profesionales sólo lograban un incremento del 80% del salario promedio básico. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales posiblemente un agravio, tanto mayor si el sinfín de oenegés formadas para combatir la pobreza y dar trabajo bien remunerado a numeroso consultores de “apellido”, quedaban anacrónicas y sin financiamiento externo por ser un país que en una década pasó de ser una sociedad de desarrollo humano bajo a medio y, finalmente, alto[6].

Los propietarios de bienes inmuebles tampoco sufrieron una depreciación de sus propiedades, ni mucho menos una expropiación; pero el riguroso control de la inflación que ejerció el Gobierno (alrededor del 5,4%, en promedio, en los últimos 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas -a través cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés del 6%- llevó a una amplia oferta que atemperó el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor al 80% en toda una década.

De esta manera, las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de las desigualdades nacionales.

Si a ello sumamos que, en este mismo tiempo, a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían el 2005 se agregaron otros 3,7 millones resulta que, de un día al otro, para un puesto laboral donde había 3 ofertantes, ahora habrá 6, llevando a una devaluación de facto del 50% de las oportunidades de la clase media tradicional.

Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico. De hecho, esta es una de las primeras críticas que se hace a las 1.200 páginas del libro de Piketty. Por cuestiones de espacio sólo nos detendremos en las redes de influencia sobre el Estado y el capital étnico.

Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etc., los partidos pero también los lobbys profesionales, los estudios de abogados, las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia, hasta hace 14 años los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades y las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal.

Se trataba de ofrecimientos y privilegios tanto más naturalizados si estaban validados por la evidencia de la etnicidad legitima desindianizada. Un apellido siempre ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social.

Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar. Eran espacios de clase y de etnicidad; y en la redundancia asociada de esas dos clasificaciones radicaba la fuerza incontrastable de los roles sociales.

Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos colectivos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes y las leyes relevantes ya no se resuelven en el tennis club con gente de sweaters blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: el 80% de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; el 55% de los asambleístas nacionales y el 85% de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato dignos. Los indios “están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento ahora es un plus que se exhibe para decir quién tiene el poder y es capaz de ser atendido en los ministerios.

En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado que indirectamente ha de llevar a que la blanquitud de apellido, piel, vestimenta, lenguaje o pose pierda su antiguo valor. Si antes podía ser enarbolada para dar lugar a una economía de equivalencias con dinero o prácticos reconocimientos estatales, ahora no valen nada o, peor aún, tienen un valor negativo. De esta forma también un componente del capital total de las clases medias tradicionales ha de verse abruptamente depreciado, incidiendo en su menor retención de la masa de los bienes sociales disponibles.

Ante esta hecatombe del viejo orden en el que los seculares blasones de piel se desploman, las fronteras geográficas del lugar de las clases sociales se desdibujan y los colores y olores del entorno se ponen caóticos; como si la naturaleza enloqueciera. La plebe anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos invade los barrios de las “clases bien”, comprando y alquilando domicilios vecinos. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con las familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas, antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras.

Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en todas partes. Hasta las clases altas, más hábiles en entender el nuevo relato social, se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas. Al fin y al cabo ellos son gente de negocio y no tanto especialista del simulacro del tener o saber.

Pero la clase media tradicional no. La apariencia siempre ha sido un estilo de clase, pero ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase que será irradiado hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida en las calles es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental que prefiere encostrarse y exacerbarse antes que diluirse. El fascismo y el racismo de esta clase media se presenta como el feroz estallido de una clase resentida con la historia y la igualdad.

Así, más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar.

Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar como “salvajes” al cholaje que la está desplazando. De ahí que, si antes se escandalizaba por la retardación de justicia ante la violencia intrafamiliar de un diputado oficialista, ahora le parece justificable que paramilitares escupan y apaleen a mujeres indígenas que vienen desde sus comunidades a “invadir” con su suciedad la ciudad. Si antes denunciaban en todos los foros del mundo la “masacre” de Chapariña, donde fuerzas policíacas detuvieron una marcha sin provocar muertos, no dudan en pasar la página sin el menor atisbo de preocupación por las 33 muertes a bala en los días del pasado noviembre. Aseguran que eran terroristas y se lo merecían. Si antes pontificaban en sendos editoriales el antidemocrático desconocimiento del voto popular del referéndum del 2015, ahora les resulta lo más democráticamente saludable que una golpista posesionada por un general y un partido que solo obtuvo el 4,5% del electorado en las últimas elecciones, gobierne por cerca un año asesinando pobladores humildes, amenazando periodistas, persiguiendo con una jauría de fiscales a quien se atreva a criticar los argumentos de la “pacificación”.

Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos; pero te lo cobrarán.

Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo asentado en la insatisfacción de estos sectores mundiales medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y, en el caso de Bolivia, a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

[1] Piketty, Thomas, Capital e Ideología. Paidós, Argentina, 2019. [2] Milanovic, Branco, Desigualdades Mundiales, Un nuevo enfoque para la era de la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, [3] Informe del Presidente Evo Morales Ayma ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 6 de Agosto de 2019.Banc [4] Word Bank Group, Piecing Together Poverty Puzzle, 2018, [5] Inform del Presidente, op.cit [6] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019.